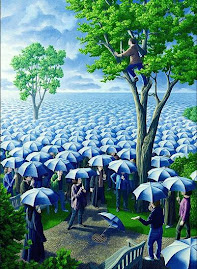

Todos estamos, de alguna manera, dentro de una escafandra, ahogándonos en el interior, sin poder comunicarnos, con una sobrecarga de palabras y mensajes que nos atraviesan pero que no podemos pronunciar. Por las mirillas sólo se ven nuestros ojos que se mueven buscando, buscando, emitiendo señales, tratando de decirles a todos que estamos vivos, que queremos hablar, decir cosas… pero para eso es necesario que estén cerca nuestros, con posibilidad y capacidad de de-codificar los mensajes… Allí estamos, una parte de la vida o toda la vida. Y cuando más dentro de la escafandra nos sentimos, cuando nuestro interior se siente más aprisionado… la imaginación nos convierte en mariposa, y volamos queriendo bebernos de golpe toda la libertad. Toda.

Cuando las primeras escenas de la película nos muestra a la cámara que observa como si fueran los ojos de Jean Dominique, el hombre que han sufrido una parálisis general, vamos lentamente descubriendo que lo que suponemos un control médico se convierte en una tortura: entendemos todos, escuchamos todos, pero no podemos hablar, no podemos pronunciar palabras, estamos absolutamente paralizados… y a partir de allí se des-envuelve toda la historia y todas las historias de la película.

LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA: Dirección: Julian Schnabel.País: Francia.Año: 2007.Duración: 112 min. Interpretación: Mathieu Amalric (Jean-Dominique Bauby), Emmanuelle Seigner (Céline Desmoulin), Marie-Josée Croze (Henriette Durand), Anne Consigny (Claude), Patrick Chesnais (doctor Lepage), Niels Arestrup (Roussin), Olatz Lopez Garmendia (Marie Lopez), Jean-Pierre Cassel (Lucien), Marina Hands (Joséphine), Max Von Sydow (Papinou), Isaach de Bankolé (Laurent), Emma de Caunes (Eugenia). Guión: Ronald Harwood; basado en el libro "La escafandra y la mariposa" de Jean-Dominique Bauby.Producción: Kathleen Kennedy y Jon Kilik. Música: Paul Cantelon. Fotografía: Janusz Kaminski.Montaje: Juliette Welfing.

Hasta 1995, Jean-Dominique Bauby era un importante periodista que llevaba una vida normal y se desempeñaba como redactor jefe de la revista francesa Elle. Nada hacia preveer que, ese año, el hombre de 43 años sufriría una embolia masiva que lo dejó en coma. Veinte días después de ese episodio, Bauby salió del estado en el que se encontraba pero el cuadro detectado fue drmático: “síndrome de cautiverio”,. Había quedado paralizado de forma total, sin poder moverse, ni comer, ni hablar ni respirar sin asistencia. Sólo podía comunicarse a través del parpadeo de su ojo izquierdo y tuvo que resignarse a utilizar su imaginación y su memoria para no quedar atrapado para siempre en su propio cuerpo.

Para lograr que Bauby pudiera finalmente expresarse con su ojo, lo sometieron a una capacitación en un hospital de Berk-Sur-Mer, donde le enseñaron un código basado en las letras más comunes del alfabeto. Ése fue el método utilizado por él para dictar un libro que había prometido escribir (aunque no con ese título ni con ese contenido): La escafandra y la mariposa, una novela que no pudo disfrutar su autor debido a que la muerte lo sorprendió el 9 de marzo de 1997, tres días antes de que se distribuyera el libro. La película – impecable y muy creativa – está Inspirada en la novela homónima.

Toda la historia de la película muestra su limitado “regreso a la vida” en un hospital naval de Berk-Sur-Mer, le enseñan un código usando las letras más comunes del alfabeto utilizando el parpadeo de su ojo izquierdo. Mediante este parpadeo es capaz de deletrear letra a letra concienzudas palabras, frases y párrafos. Mediante este método es capaz de dictar una profunda aventura dentro del psique humano. Este método es capaz de abrir la prisión que resulta su cuerpo (la escafandra) permitiéndole planear sin límites el reino de la libertad (la mariposa). Hay algunos mínimos retazos del tiempo pasado que se suman a las fotografias que tapizan su habitación para acompañar su recuerdo: el día del accidente, el auto nuevo, la separación de su mujer, su vida en la revista, la paradisíaca vida con su nueva mujer (que se resiste a visitarlo y a verlo en semejante estado y prefiere recordarlo con vida), la relación con su padre (con quien tiene un diálogo extraordinario acerca de ese estar atrapado en algún lugar: en el cuerpo, en las habitaciones o en la vida).

Entre las muchas escenas curiosas que se puede observar, la relación inter-subjetiva que se establece está atravesada por una insalvable asimetría: Bauby es visto como un “vegetal”, como un cuerpo humano sin reacciones, porque ese ojo que se mueve en medio de un rostro deforme y un cuerpo inservible parece no existir, no ser. Cuando las bellas enfermeras y terapistas se asoman para anunciarles los diversos tratamiento no llegan a “verlo” como sujeto… pero para él, para ese interior intacto que piensa e imagina, siguen teniendo el mismo atractivo, el mismo encanto que han tenido las mujeres de su vida. Ese yo interior que discurre sin poder comunicarse es nuestro yo en miles de momentos de nuestra vida: tarde o temprano podemos expresarnos, hablar… aquí en cambio, solamente el ojo izquierdo podrá trabajosamente dar a conocer - traducidos en palabras – sus pensamientos.

He aquí algún fragmento de la obra pensada y dictada en pleno encierro interior, y publicada poco antes de su muerte:

EL VEGETAL

"El 8 de junio hará seis meses que empezó mi nueva vida. Vuestras cartas se acumulan en el armario, vuestros dibujos en la pared, y como no puedo responder a todos, se me ha ocurrido estos samizdats para relatar mis días, mis progresos y mis esperanzas. Primero quise creer que no había pasado nada. En el estado de semiinconsciencia que sigue al coma, me veía pronto de regreso en el torbellino de París, simplemente flanqueado por un par de bastones."

Tales eran las primeras palabras de la carta que a finales de la primavera decidí enviar desde Berck a mis amigos y conocidos. Dirigida a unos setenta destinatarios, esta misiva levantó cierto revuelo y reparó un tanto los perjuicios causados por los rumores. La ciudad, ese monstruo de cien bocas y mil oidos que no sabe nada pero que lo cuenta todo, había decidido, en efecto, ajustarme las cuentas. En el café de Flore, uno de los campamentos base del snobismo parisino desde donde se lanzan los chismes como palomas mensajeras, algunos íntimos habían oído a unos cotillas desconocidos mantener el siguiente diálogo con la glotonería del buitre que descubre a una gacela despanzurrada. "¿Sabías que B. se ha convertido en un vegetal?", decía uno. "Por supuesto, estoy al corriente. Un vegetal, en efecto, un vegetal." La palabra "vegetal" debía resultar agradable al paladar de esos augures, pues había reaparecido varias veces entre dos bocados de tostada con queso fundido. En cuanto al tono, se sobreentiendía que sólo un necio podía ignorar que en lo sucesivo yo tendría más que ver con el comercio de verduras tempranas que con la compañía de los hombres. Estábamos en tiempos de paz. No se fusilaba a los portadores de malas noticias. Si quería probar que m potencial intelectual seguía siendo superior al de un salsifí, sólo podía contar conmigo mismo.

Así nació una correspondencia colectiva que prosigo mes tras mes y que me permite mantenerme en comunión con aquellos a quienes quiero. Mi pecado de orgullo produjo su fruto. Aparte de algunos irreductibles que guardan obstinado silencio, todo el mundo comprendió que podían reunirse conmigo en mi escafandra, aunque a veces ésta me arrastre a los confines de tierras inexploradas.

Recibo algunas cartas notables. Las abren, las desdoblan y me las colocan ante los ojos según un ritual que se ha establecido con el tiempo y que confiere a la llegada del correo el caracter de una ceremonia silenciosa y sagrada. Algunas no carecen de gravedad. Me hablan del sentido de la vida, de la supremacía del alma, del misterio de toda existencia, y por un curioso fenómeno de inversión de las apariencias, son aquellos con quienes había establecido las relaciones más triviales los que más abordan estas cuestiones esenciales. Su ligereza enmascaraba un alma profunda. ¿Acaso estaba ciego y sordo, o bien se requiere la luz de una desgracia para que un hombre se revele tal como es?

Otras cartas refieren en toda su simplicidad los pequeños hechos que subrayan el paso del tiempo. Son rosas cogidas a la hora del crepúsculo, la indolencia de un domingo lluvioso, un niño que llora antes de dormirse. Captados del natural, esos retazos de vida, esas bocanadas de felicidad me conmueven más que ninguna otra cosa. Ya se trate de de ocho líneas o de ocho páginas, ya procedan del lejano Levante o de Levallois-Perret, guardo todas esas cartas como un tesoro. Un día me gustaría pegarlas por los extremos para formar una tira de un kilómetro, que flotaría al viento como una oriflama a la gloria de la amistad.Eso alejará a los buitres. (101 – 104)

La silla

Nunca había visto tantas batas blancas en mi pequeña habitación. Las enfermeras, las auxiliares, la fisioterapeuta, la psicóloga, la ergoterapeuta, la neuróloga, los internos y hasta el jefe supremo de servicio, todo el hospital se había desplazado para la ocasión. Cuando entraron empujando el artefacto hasta mi cama, lo primero que pensé fue que un nuevo inquilino venía a tomar posesión del lugar. Instalado en Berck desde hacía varias semanas, cada día rozaba un poco más el umbral de la conciencia, pero no imaginaba qué nexo podía haber entre una silla de ruedas y yo.

Nadie me había bosquejado un cuadro exacto de mi situación, y a partir de chismorreos recogidos aquí y allá, me forjé la certeza de que no tardaría en recuperar el gesto y la palabra.

Mi mente errabunda concebía incluso mil proyectos: una novela, viajes, una obra de teatro y la comercialización de un cóctel de frutas de mi invención. No me pidáis la receta, la he olvidado. Se apresuraron a vestirme. «Es bueno para la moral», dijo sentenciosamente la neuróloga. Y en efecto, después de la bata de nailon amarillo, me habría encantado embutirme en una camisa a cuadros, unos viejos pantalones y una sudadera informe, si no hubiera supuesto una pesadilla ponérmelos. O más bien verlos deslizarse, tras no pocas contorsiones, por ese cuerpo flácido y desarticulado que ya sólo me pertenecía para hacerme sufrir.

Cuando por fin estuve listo, pudo comenzar el ritual. Dos tíos me cogieron por los hombros y los pies, me alzaron de la cama y me depositaron en la silla sin grandes miramientos. De simple enfermo había pasado a ser un discapacitado, al igual que en los toros el novillero se convierte en torero cuando le dan la alternativa. No me aplaudieron pero casi. Mis padrinos me hicieron dar la vuelta a la planta a fin de comprobar que la postura sedente no provocaba espasmos incontrolables, pero me mantuve inmóvil, ocupado en calibrar la brutal devaluación de mis perspectivas de futuro. Sólo tuvieron que afianzarme la cabeza con un cojín especial, pues cabeceaba a la manera de esas mujeres africanas a las que se retira la pirámide de aros que desde hace años les estira el cuello. «Se adapta usted bien a la silla», comentó la ergoterapeuta con una sonrisa que pretendía dar un carácter de buena noticia a sus palabras, si bien a mis oídos sonaron como un veredicto. De golpe entreveía la espantosa realidad. Tan cegadora como un hongo atómico. Más acerada que la cuchilla de una guillotina. Se fueron todos, tres auxiliares volvieron a acostarme, y no pude evitar pensar en esos gánsteres del cine negro que se esfuerzan en meter en el maletero de su coche el cadáver del entrometido cuyo pellejo acaban de acribillar. La silla quedó en un rincón, con aire de abandono, y mis ropas arrojadas sobre el respaldo de plástico azul oscuro. Antes de que desapareciese la última bata blanca, le indiqué con un gesto que pusiera la tele, bajita. Daban «Cifras y letras», el programa favorito de mi padre. Desde la mañana, una lluvia pertinaz resbalaba por los cristales de la ventana.

LA ORACION

Después de todo, el episodio de la silla ha resultado saludable. Ahora las cosas están más claras. He dejado de concebir planes ambiciosos y he liberado de su silencio a los amigos que levantaban una afectuosa barrera a mi alrededor desde mi accidente. Puesto que el tema ya no es tabú, hemos empezado a hablar del locked-in syndrom. En primer lugar, se trata de una rareza. No es que suponga un gran consuelo, pero existen tantas probabilidades de caer en esa trampa infernal como de ganar el bote acumulado de la Loto. En Berck, sólo dos presentamos los síntomas, y aun mi LIS* está puesto en tela de juicio. Cometo el error de poder pivotar la cabeza, lo que en principio no se halla previsto en el cuadro clínico. Como la mayoría de los casos son abandonados a una vida vegetativa, se conoce poco la evolución de esta patología. Sólo se sabe que si al sistema nervioso le da por volver a ponerse en marcha, lo hace al ritmo de un cabello que creciera a partir de la base del cerebro. Corro, pues, el riesgo de que transcurran algunos años antes de que consiga mover los dedos del pie.

De hecho, es en lo tocante a las vías respiratorias donde cabe buscar eventuales mejorías. A largo plazo, uno puede confiar en recuperar una alimentación más normal, sin el recurso de la sonda gástrica, una respiración natural y algo del aliento que hace vibrar las cuerdas vocales.

Por el momento, me sentiría el más dichoso de los hombres si llegase a tragar convenientemente el exceso de saliva que invade mi boca de manera permanente. Aún no se ha hecho de día, cuando ya me ejercito en deslizar la lengua contra el velo del paladar a fin de provocar el reflejo de tragar. Además, he dedicado a mi laringe las bolsitas de incienso que cuelgan de la pared, exvotos traídos de Japón por amigas viajeras y creyentes. Es una piedra más del monumento de acción de gracias erigido por mis allegados al capricho de sus peregrinaciones. En todas las latitudes habrán invocado en mi nombre a los espíritus más diversos. Intento poner algo de orden en ese amplio movimiento de las almas. Si me anuncian que en aras de mi curación han encendido unos cirios en una capilla bretona o salmodiado un mantra en un templo nepalí, de inmediato asigno un objetivo preciso a tales manifestaciones espirituales. Así, he confiado mi ojo derecho a un morabito camerunés comisionado por una amiga con objeto de asegurarme la mansedumbre de los dioses africanos. Para los trastornos de la audición, cuento con las buenas relaciones que una suegra de corazón piadoso mantiene con los monjes de una congregación de Burdeos. Me dedican con regularidad sus rosarios, y yo me dejo caer a veces por su abadía para oír cómo los cánticos suben hacia el cielo. No puede decirse que por el momento haya dado un resultado extraordinario, pero cuando siete frailes de la misma orden fueron degollados por extremistas islámicos, me dolieron los oídos durante varios días. Sin embargo, tan elevadas protecciones no son sino fortificaciones de barro, murallas de arena, líneas Maginot, comparadas con la pequeña oración que mi hija Céleste reza todas las noches a su Señor antes de cerrar los ojos. Como nos dormimos más o menos al mismo tiempo, me embarco hacia el reino de los sueños con ese maravilloso salvoconducto que me libra de todo mal encuentro.

EL BAÑO

A las ocho y media llega la fisioterapeuta. Con silueta deportiva y perfil de moneda romana, Brigitte viene a poner en movimiento mis brazos y piernas, dominados por la anquilosis. Eso se llama «movilización», y esta terminología marcial resulta risible cuando se constata la delgadez de la tropa: treinta kilos perdidos en veinte semanas. No contaba con semejante resultado al empezar un régimen ocho días antes de mi accidente. De paso Brigitte comprueba si se produce algún estremecimiento que presagie una mejoría. «Intente apretarme el puño», me pide. Como a veces abrigo la ilusión de que puedo mover los dedos, concentro mi energía a fin de triturarle las falanges, pero nada se mueve, y ella deposita mi mano inerte en el cuadrado de gomaespuma que le sirve de escenario. De hecho, los únicos cambios conciernen a mi cabeza. Ahora puedo girarla noventa grados, y mi campo visual va desde el tejado de pizarra del edificio contiguo hasta el curioso Mickey de lengua colgante dibujado por mi hijo Théophile cuando aún no me era posible entreabrir la boca. A fuerza de ejercicios, hasta la fecha hemos llegado al punto de lograr introducir en ella una pajita. Como dice la neuróloga: «Se requiere mucha paciencia.» La sesión de fisioterapia termina con un masaje facial. Brigitte me recorre con sus dedos tibios todo el rostro, la zona yerta, que me sugiere la consistencia del pergamino, y la parte inervada, en la que al menos puedo fruncir una ceja. Como la línea de demarcación pasa por la boca, sólo esbozo medias sonrisas, lo que se adecua bastante bien a las fluctuaciones de mi estado de ánimo. Así, un episodio doméstico como el aseo cotidiano puede inspirarme sentimientos encontrados.

Un día me resulta divertido que a mis cuarenta y cuatro años me laven, me den la vuelta, me limpien el trasero y me pongan los pañales como a un niño de pecho. En plena regresión infantil, obtengo incluso con tales manejos un vago placer. Al día siguiente todo ello se me antoja el colmo del patetismo, y una lágrima surca la espuma de afeitar que un auxiliar extiende por mis mejillas. En cuanto al baño semanal, me sume a un tiempo en la congoja y la dicha. El delicioso momento en que me sumerjo en la bañera pronto se ve sustituido por la nostalgia de los prolongados chapuzones que constituían el lujo de mi primera vida. Provisto de una taza de té o un whisky, de un buen libro o una pila de periódicos, permanecía largo rato en remojo accionando los grifos con los dedos del pie. Pocas veces soy tan cruelmente consciente de mi situación al evocar tales placeres. Por fortuna, no tengo tiempo de pensar demasiado en ello. De inmediato me devuelven tiritando a mi habitación sobre un portaenfermos tan cómodo como una tabla de faquir. Debo estar vestido de pies a cabeza a las diez y media, listo para bajar a la sala de rehabilitación. Como me niego a adoptar el infame estilo jogging recomendado por la casa, vuelvo a mi ropa de estudiante chapado a la antigua. Al igual que ocurre con el baño, mis viejos chalecos podrían abrir dolorosos caminos en mi memoria. Sin embargo, en ello veo más bien un símbolo de que la vida continúa. Y la prueba de que aún deseo seguir siendo yo mismo. Puestos a babear, tanto da hacerlo sobre cachemira.